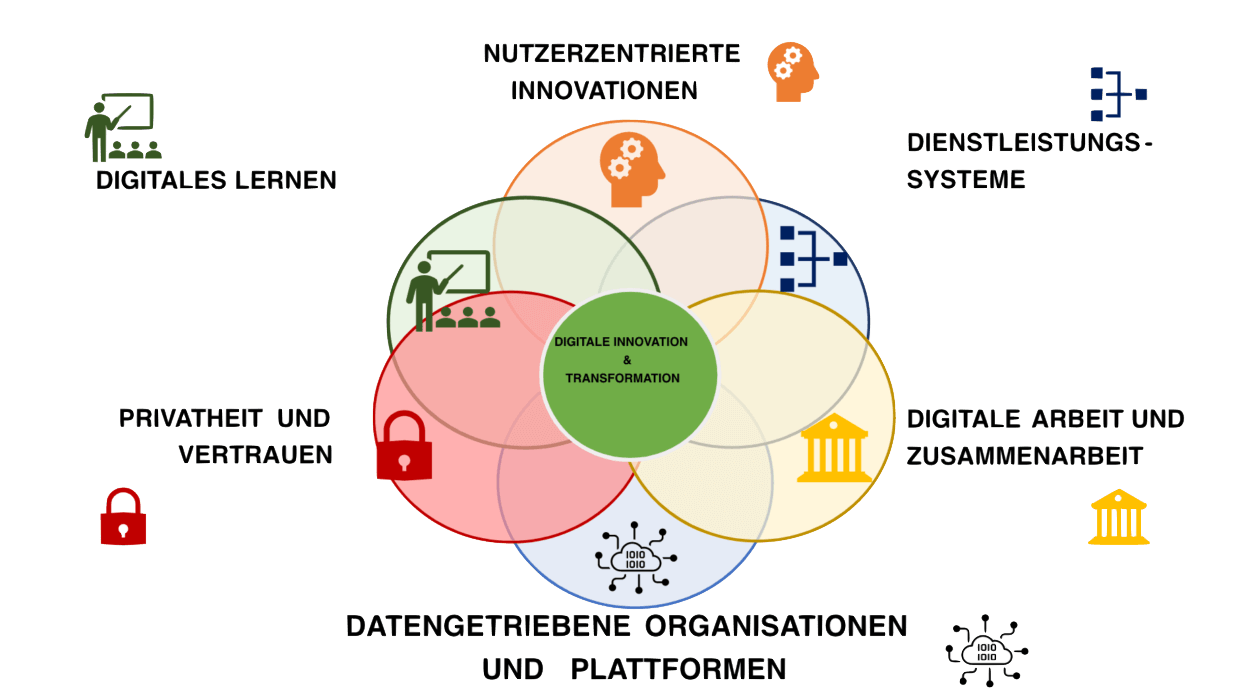

Im Fokus unserer Forschung steht die Gestaltung digitaler und sozio-technischer Innovationen. Ziel ist es, Wissen von der Grundlagenforschung bis hin zur Anwendung in der Wirtschaft zu erarbeiten. Diese Forschung soll Wissen für die breite Öffentlichkeit verständlich und anwendbar machen, um den digitalen Wandel zum Wohle der Gesellschaft zu fördern. Unsere Forschungsarbeiten umfassen Themen wie Künstliche Intelligenz, Datenmanagement, digitale Arbeitsformen und nutzerzentrierte Innovation.

In einer digitalen Welt müssen Systeme und digitale Werkzeuge, sogenannte Artefakte, auf Nutzerbedürfnisse abgestimmt sein. Der Lehrstuhl untersucht, wie Nutzer in die Gestaltung von Informationssystemen einbezogen werden können und erforscht den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Nutzerinteraktion.

Hier geht es um die Gestaltung von Dienstleistungen im digitalen Kontext. Kognitive Automation, also der Einsatz von KI zur Automatisierung komplexer Aufgaben, wird untersucht, um Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen.

Digitale Technologien verändern Arbeitsformen und Zusammenarbeit. Der Lehrstuhl analysiert diese Veränderungen und entwickelt neue Arbeitskonzepte.

Der Fokus liegt auf der Nutzung von Daten und KI in Unternehmen. Ziel ist es, durch intelligente Technologien Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

Angesichts der zunehmenden Datenverarbeitung erforscht der Lehrstuhl, wie Nutzer bezüglich Datenschutz und insbesondere Vertrauensbildung aufgeklärt werden können.

Der Lehrstuhl entwickelt digitale Lernkonzepte, die sowohl in der akademischen Lehre als auch in Unternehmen eingesetzt werden, um die Digitalisierung voranzutreiben.